Elle surgit dans nos mémoires au détour d’un bol fumant, d’un dimanche d’été en famille à écosser des quantités astronomiques. La gourgane, emblème discret mais tenace du Saguenay–Lac-Saint-Jean, est plus qu’un simple ingrédient : elle est un témoin vivant d’un patrimoine culinaire unique et culture fidèle de notre terroir agropastoral. Redécouvrons cette légumineuse au passé riche, au goût singulier, et à la place bien méritée dans notre identité alimentaire.

La gourgane, connue scientifiquement sous le nom Vicia faba, a été introduite au Québec depuis l’Europe. On raconte que ce sont des matelots affectés au transport du bois dans Charlevoix qui l’auraient apportée chez nous. Dès lors, elle s’enracine dans les sols frais et argileux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, devenant un pilier des jardins, des potagers et des fermes familiales.

La variété cultivée dans la région est la brune, qui, une fois sèche, prend une teinte foncée due à la présence de tannins dans son enveloppe. Ce tégument, responsable d’un goût un peu plus amer, est au cœur des discussions : faut-il le retirer ou en faire un trait distinctif? Les documents recommandent de valoriser cette typicité plutôt que de l’atténuer.

Contrairement à une croyance répandue, le mot « gourgane » n’est pas un québécisme. Il est attesté en France dès le XVIIe siècle, notamment dans le vocabulaire maritime. Les marins utilisaient ce terme pour désigner une fève sèche, peu prisée parce qu’elle n’était pas cuisinée à sa juste valeur en pleine mer, mais extrêmement nourrissante. Au Québec, et particulièrement au Saguenay–Lac-Saint-Jean, ce mot s’est implanté sans son bagage péjoratif, devenant une appellation affectueuse pour déterminer ce légume robuste. Le terme « gourganier », associé en France à de vieux marins, est, quant à lui peu utilisé ici.

La soupe aux gourganes est bien plus qu’une recette : c’est un rituel. Elle se prépare selon des gestes précis, hérités et transmis. L’ouvrage L’art culinaire au pays des bleuets recense de nombreux trucs de grands-mères :

Et il y a cette variante du Haut-du-Lac, où l’on épaissit la soupe avec de la farine grillée, au lieu d’orge ou de riz.

Moins connu du grand public, le café de gourgane, ou le café de toast brulé pour les intimes, est un autre usage qui a fait surface pendant la crise de 1929. Les fèves séchées, grillées et moulues donnaient autrefois une boisson chaude et un peu amère, consommée dans plusieurs foyers ruraux de la région.

Et la gourgane n’est pas qu’un vestige du passé : elle inspire aussi des créations contemporaines. Des recettes collectées dans les Cercles de fermières ou issues de chefs passionnés proposent des salades, crèmes, purées, trempettes de type hummus, croquettes et même des gâteaux aux gourganes. Il y a même une farine de gourgane, commercialisée par Cuisine Soleil disponible en épicerie. Loin de se limiter aux soupes, elle devient un ingrédient polyvalent, économique et protéiné, parfaitement aligné avec les tendances actuelles de l’alimentation.

À Albanel, la gourgane a sa propre fête. Chaque été depuis plus de 50 ans, le Festival de la Gourgane réunit producteurs, familles, visiteurs et curieux. C’est l’occasion de célébrer la saison de la récolte fraîche, de goûter la soupe traditionnelle, et de rendre hommage à un patrimoine agricole vivant de la mascotte aux décorations sur les maisons. C’est aussi un espace de transmission où l’on valorise les savoir-faire, les semences, les plats familiaux.

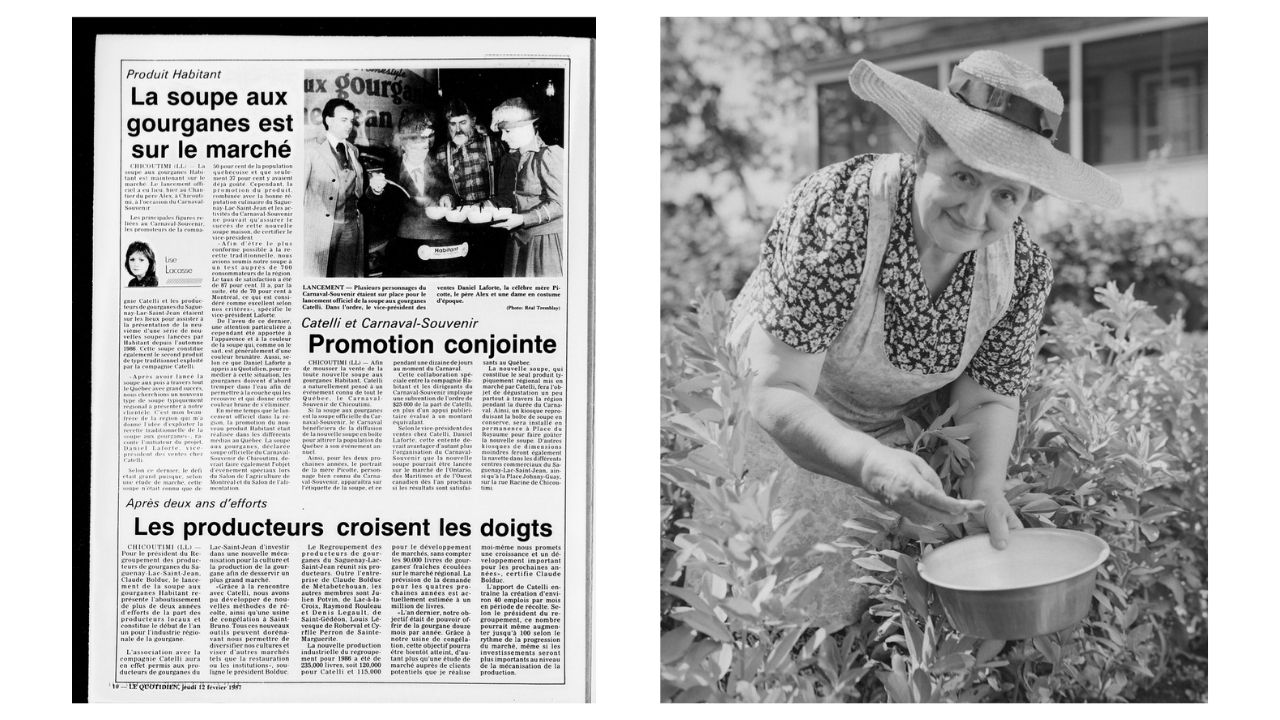

Malgré son importance culturelle, la gourgane connaît aujourd’hui une certaine marginalisation. Sa culture est en déclin et sa transformation limitée. Pourtant, elle a tout pour plaire : elle est locale, économique, riche en protéines, et s’intègre autant dans une alimentation traditionnelle que végétarienne. Son potentiel est indéniable autant pour l’alimentation humaine que animale.

Il s’agit maintenant de la faire rayonner au-delà de notre territoire. En valorisant sa singularité, en documentant ses usages, en innovant à partir des traditions et avec des voix pour la raconter, la gourgane peut trouver une plus grande place dans nos champs, nos cuisines et nos cœurs.

Gourgane du dimanche ou des grandes fêtes, fève rustique ou gourmet, elle incarne à elle seule un chapitre vibrant de notre identité alimentaire. Et si on lui tendait à nouveau la main?

Il était une fois…la tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Hommage à Cécile Roland-Bouchard, héroïne de notre identité alimentaire