S’il y a une saveur qui évoque le Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est bien celle du bleuet sauvage. Petit fruit au goût inimitable, il est bien plus qu’un simple aliment : il incarne une identité, une fierté collective, et une richesse à la fois naturelle, culturelle et économique. Ce n’est pas pour rien que le reste de la province nous surnomme « les bleuets ».

Le bleuet sauvage n’est pas qu’un produit agricole : c’est un fruit indigène, bien adapté au climat nordique. Il pousse à l’état naturel sur des sols sablonneux. Ce lien avec la nature brute en fait un marqueur puissant de notre terroir forestier.

Bien avant la mise en culture organisée, le bleuet était récolté à l’état sauvage, notamment par les Premières Nations, qui le faisaient sécher pour en assurer la conservation.

Le 19 mai 1870, un incendie ravageur balaye le Saguenay–Lac-Saint-Jean. En quelques heures, le Grand Feu consume 120 kilomètres de forêt, en y rasant malheureusement des fermes et des villages au passage. Bien que le fruit était déjà bien présent dans le Haut-du-Lac, cette catastrophe naturelle, qui crée des conditions idéales pour la productivité des bleuets sauvages, amène une prise de conscience du potentiel commercial de cette production.

Inspirés par les pratiques de cueillette des Innus et devant l’abondance de la ressource, les colons ont évidemment flairé rapidement la bonne affaire. Le lien intime entre la région et cette baie nordique se propage donc à grande vitesse.

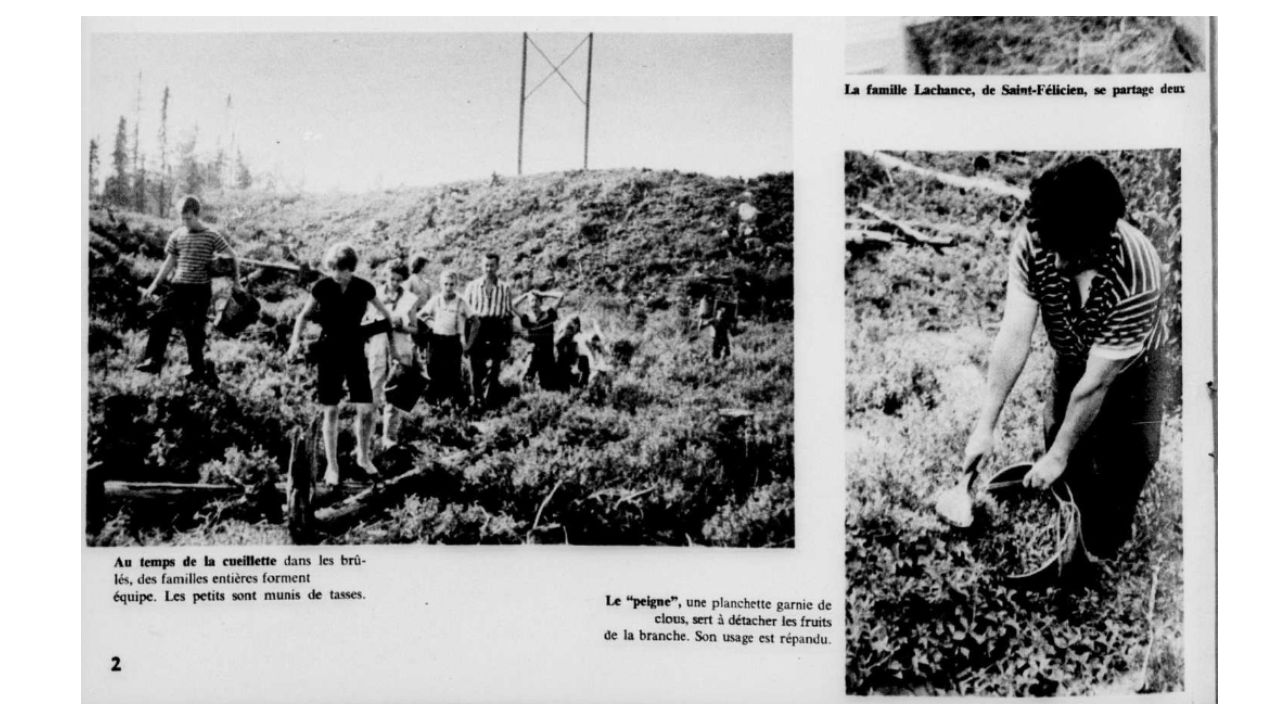

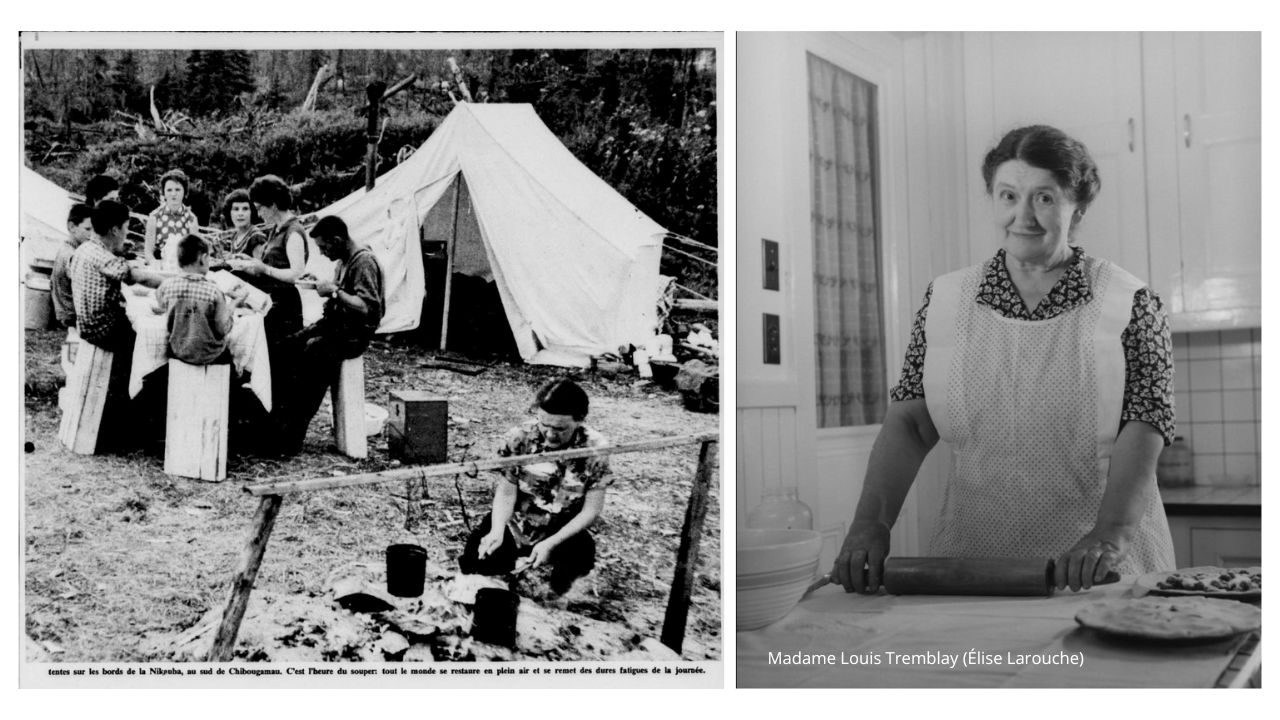

Dès la fin du XIXe siècle, les mois d’août voient des milliers de cueilleurs affluer dans les forêts pour récolter la manne bleue. La cueillette devient un revenu d’appoint crucial pour bien des familles. Elle paie les habits d’école, soutient l’alimentation hivernale, et parfois même les études. On les appelait les « bleuetteux ». Leur vaillance est au fondement d’une tradition régionale encore bien vivante.

Mais avec le temps et sous l’impulsion des producteurs visionnaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le bleuet a aussi trouvé sa place dans les bleuetières aménagées.Contrairement à une plantation traditionnelle où l’on sème ou plante individuellement chaque arbuste, le bleuet sauvage s’étend naturellement par ses rhizomes. Ceux-ci poussent horizontalement sous la surface du sol et produisent de nouvelles tiges aériennes, formant un couvert dense. Cette forme de propagation rend le bleuet sauvage particulièrement adapté aux conditions nordiques du SLSJ. Le système de rhizomes permet une repousse efficace après des perturbations naturelles comme les feux de forêt ou les gelées, favorisant la régénération spontanée. Plutôt que de planter, on prépare le sol pour encourager l’expansion des rhizomes, une méthode qui respecte la nature semi-sauvage de la culture. Ce mode de propagation est unique et contribue à la spécificité du bleuet sauvage du SLSJ, qui se distingue nettement du bleuet cultivé (highbush) produit ailleurs au Québec ou au Canada.

Notre région détient près de 80 % des superficies de bleuet sauvage cultivé au Québec. Cette donnée n’est pas anodine : elle témoigne d’un savoir-faire régional unique et d’une volonté collective de faire rayonner ce fruit au-delà de nos frontières. C’est d’ailleurs 95% qui sont congelés et exportés à l’extérieur de la région. Vous consommez peut-être même des bleuets d’ici sans le savoir, puisqu’ils sont utilisés par des grandes marques agroalimentaires partout dans le monde.

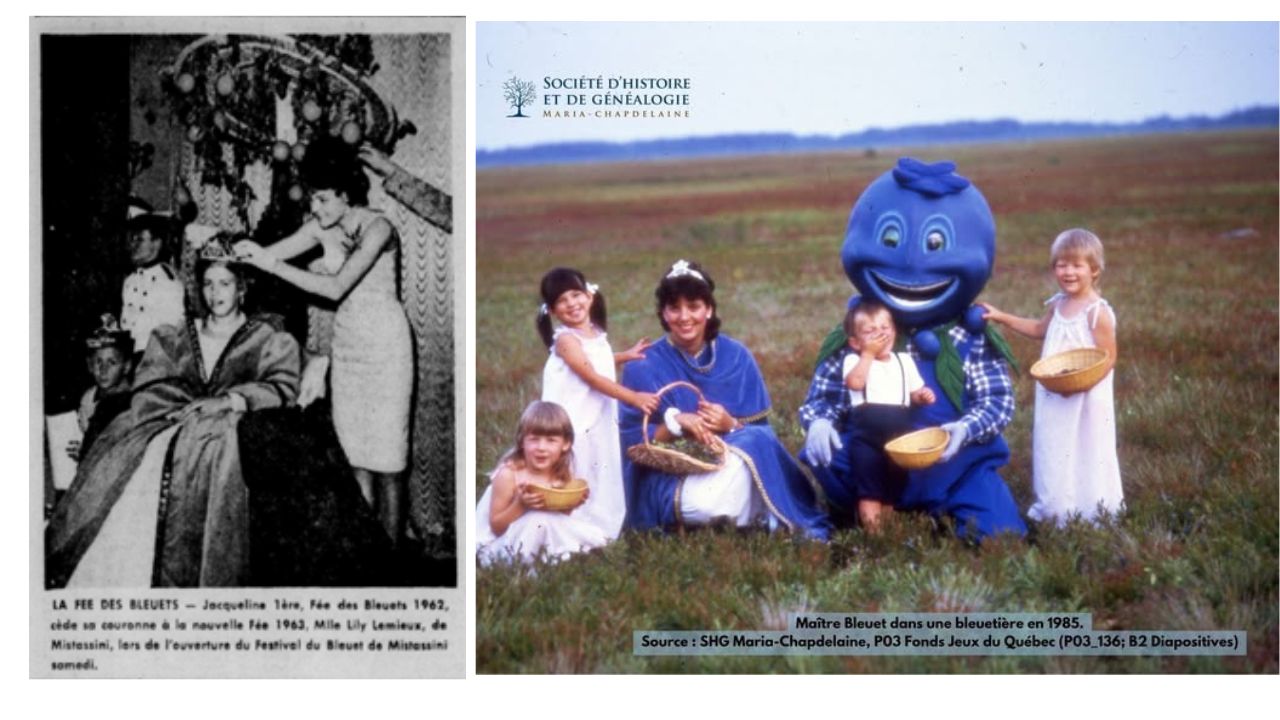

Pour plusieurs, il évoque les étés passés en famille à cueillir, les genoux dans la rosée, les doigts tachés et le cœur léger, mais, au fil du temps, le bleuet a aussi pris sa place dans la sphère publique. Le Festival du bleuet à Dolbeau-Mistassini, la Véloroute des Bleuets, les kiosques routiers, les panneaux de rues arborant des bleuets jusqu’au nom d’une commission scolaire, sans oublier les entreprises qui le valorisent : il y a une foule d’éléments qui témoignent de l’importance symbolique de ce fruit dans notre imaginaire collectif.

Parlons-en du fameux Festival du bleuet de Dolbeau-Mistassini. L’événement, né en 1961, a couronné toute une lignée de fées des bleuets. Autre fait cocasse, en 1973, durant le Festival, la messe du dimanche fut consacrée avec… du vin de bleuet ! Sans oublier les maisons décorées de bleuets dans la ville et la tarte géante servie chaque année à l’événement. Par ailleurs, la tarte aux bleuets est l’un des plats les plus mentionnés dans les sondages régionaux sur l’identité alimentaire. Elle est souvent servie à la visite de l’extérieur avec beaucoup de fierté.

Sur le plan nutritionnel, le bleuet sauvage est un véritable superaliment. Il regorge d’antioxydants, notamment des anthocyanines, qui lui donnent sa couleur intense et ses propriétés bénéfiques pour le cœur, le cerveau et le système immunitaire. Consommer du bleuet, c’est donc faire le plein de vitalité et de saveur.

Cette richesse biochimique a suscité l’intérêt du monde scientifique. À Normandin, la Bleuetière d’enseignement et de recherche, mène des travaux de recherche sur la culture, l’environnement et la transformation du bleuet sauvage. Cette expertise locale est précieuse : elle permet d’innover, de répondre aux défis agronomiques, et de positionner le bleuet comme un produit d’avenir dans une économie bioalimentaire durable.

à l’extérieur du Saguenay–Lac-Saint-Jean, on ouvre une fenêtre sur notre monde, notre territoire, notre nordicité, nos traditions et notre savoir-faire.

Au fond, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a tous une histoire de bleuet à raconter.

Quelle est la vôtre?

Cet article a été réalisé avec la collaboration des Producteurs de bleuets sauvages avec la précieuse information de Délices du Lac-Saint-Jean et issu du projet de caractérisation de l’identité alimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Vous aimeriez aussi cet article :