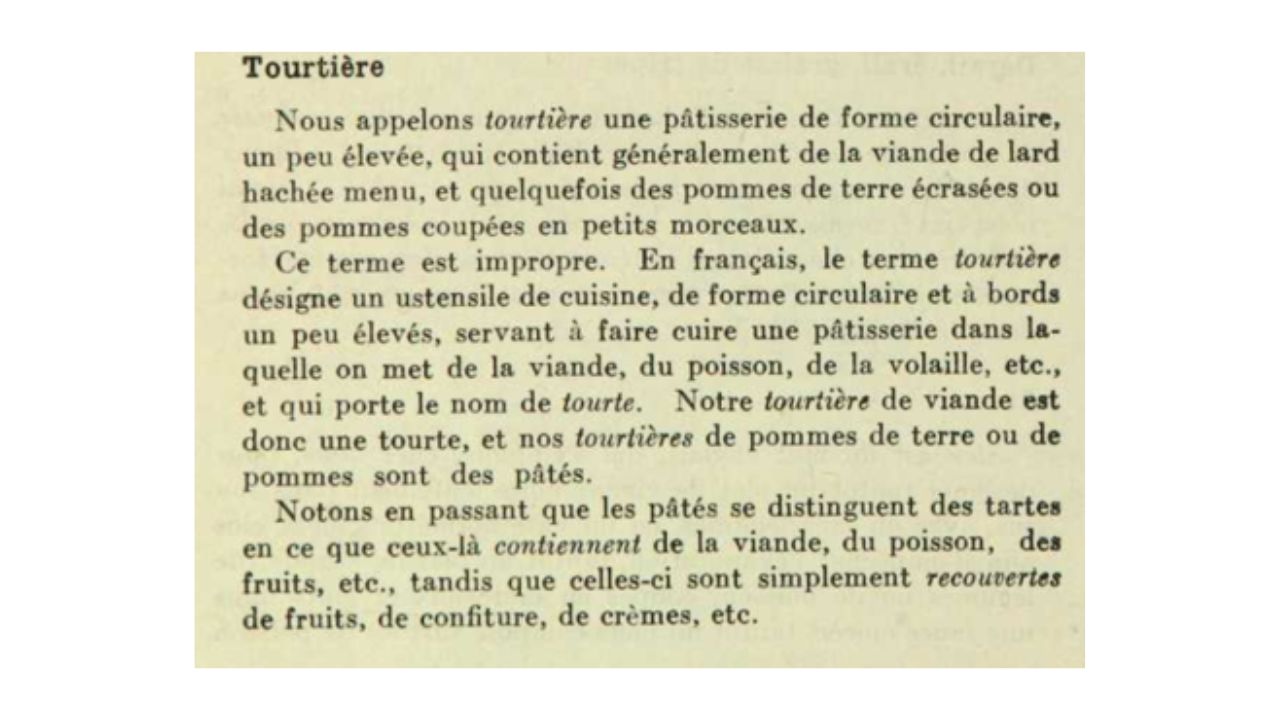

On trouve les traces d’un débat linguistique autour de la tourtière au Canada français dès le milieu du 19e siècle. En 1855 à Montréal, le Dictionnaire des barbarismes et solécismes les plus ordinaires en ce pays avec le mot propre ou leur signification, a soin à la page 21, de rectifier l’utilisation du mot tourtière : « l’ustensile de cuisine dans lequel on fait cuire une tourte ». Douze ans plus tard, en 1867 en Outaouais, J. F. Gingras, traducteur officiel du Parlement renchérit dans son Manuel des expressions vicieuses les plus fréquentes aux pages 69 et 70 : « TOURTE, TOURTIÈRE. L’on se méprend sur la signification de ces deux mots. La tourte, mot par lequel nous désignons le PIGEON SAUVAGE, est une espèce de pâté, et tourtière est l’ustensile dans lequel se cuisent les tourtes. » C’est peine perdue. Alors que le mot « tourte » continue d’être utilisé dans les ouvrages culinaires au moins jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, notamment par La Cuisinière Five Roses de 1915, et La Cuisine à l’école complémentaire des Ateliers de l’Action catholique de 1939, deux ouvrages, soit La cuisine raisonnée de 1919, et Mon cours à l’école ménagère provinciale daté entre 1906 et 1935, remplacent « tourte » par « tourtière » pour désigner le plat cuisiné.

Image « Corrigeons-nous! No 37 », Le Canada-Français, Université Laval, Novembre 1934.

Dans les années 1960, le débat linguistique est évacué. Vive la tourtière! La tourte n’est plus. En vue des célébrations du Centenaire de la Confédération canadienne de 1967, Montréal pose sa candidature pour devenir hôte de l’Exposition universelle, ce qu’elle obtient en 1962. Dès lors, les esprits sont en ébullition. À Alma, qui célèbre également son 100e anniversaire en 1967, Cécile Roland Bouchard véritable pionnière, crée en 1963 La fondation culinaire régionale destinée à revaloriser la cuisine du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En 1965, elle organise un concours d’art culinaire destiné à recueillir des recettes locales pour un livre de recettes en l’honneur du centenaire. En 1966, Cécile Roland Bouchard et la Fondation culinaire régionale d’Alma sont à l’honneur au 30e salon culinaire du Palais du Commerce à Montréal. Une présence loin d’être anodine puisque l’objectif de ce 30e salon est, selon le Ministre provincial du Tourisme de la chasse et de la pêche, Alphonse Couturier « un avant-goût de ce que le Québec réserve à ses visiteurs, ceux de l’Expo 67 en particulier ». L’ouvrage L’Art culinaire au pays des bleuets et de la ouananiche voit donc le jour en 1967, cimentant le rayonnement des « tourtières saguenéennes et les sipailles du Lac Saint-Jean » aux côtés des incontournables vin de bleuet, soupe à la gourgane et cipâtes aux bleuets.

Dans le paysage culinaire d’aujourd’hui, la « tourtière du Lac-Saint-Jean » ou « du-Saguenay-Lac-Saint-Jean » s’impose comme un pilier symbolique de l’identité culinaire régionale. Se démarquant des tourtes françaises, grâce à un régionalisme adopté dans l’ensemble de la province, cette version québécoise un peu rebelle se définit comment? C’est un met très fluide, puisqu’il existe presque autant de recettes qu’il y a de familles, tentons de circonscrire ce qu’est « LA tourtière du Lac » et ce qui ne l’est pas. Selon les Saguenéens et les Jeannois, quatre éléments font consensus seulement :

La pâte : La tourtière du Lac comprend obligatoirement une abaisse de pâte dans le fond d’un plat creux comme une cocotte, et une abaisse de pâte sur le dessus.

L’épaisseur : La tourtière du Lac fait au minimum un bon 6 pouces d’épaisseur.

La viande : L’appareil est composé de viandes coupées grossièrement (en cubes) incluant au minimum une viande grasse comme le porc, ou un corps gras.

Les pommes de terre : La tourtière comprend aussi des pommes de terre coupées en gros morceaux (en cubes également).

Entre ces balises claires, les recettes familiales sont extrêmement variées. On peut y trouver des viandes d’élevage comme du porc, du bœuf, du veau, du poulet, de la dinde ou du lard salé, autant que des viandes de bois comme de la perdrix, du cerf, du lièvre, de l’orignal, du chevreuil, du canard et même de la marmotte! C’est le cas dans le livre de Cécile Roland-Bouchard (Tourtière au siffleux). Certains y ajoutent des épices médiévales comme de la muscade, du clou de girofle, de la cannelle et du poivre, alors que d’autres n’y mettent strictement rien, que sel et poivre, ou quelques herbes comme de la sarriette, du persil ou des herbes salées. À part le beurre, les oignons et le céleri que l’on retrouve fréquemment, on y met aussi parfois des ingrédients de son cru : du lait à la sauce soja, des champignons à la chapelure, et du vin rouge au bouillon de poulet.

Malgré leur appellation similaire, la « Tourtière du Lac » est à ne pas confondre avec la tourtière traditionnelle du sud du Québec (Montréal et ses régions limitrophes) , composée de viande hachée, d’oignons, parfois de pommes de terre et de quelques épices (clou de girofle, cannelle, sauge, thym). Les grandes différences? Il y en a deux. D’abord, la grosseur des morceaux de viande et de pommes de terre : en cubes au Saguenay-Lac-Saint-Jean et hachés dans le sud de la province, puis la profondeur du plat de cuisson. Avec ses 6 pouces ou plus de profondeur, la version du Saguenay-Lac-Saint-Jean est beaucoup plus épaisse, alors que la version des régions du Sud, plus mince, se tient autour de 2-3 pouces tout au plus. Afin de les différencier, les Jeannois et Saguenéens nomment leur tourtière « tourtière », et la version montréalaise « pâté à la viande ». Les résidents du sud du Québec quant à eux nomment leur version « tourtière » et la version du Saguenay-Lac-Saint-Jean « tourtière du Lac-Saint-Jean » ou « du-Saguenay-Lac-Saint-Jean ».

Au Saguenay et au Lac-Saint-Jean, la tourtière trône au sommet des plats régionaux emblématiques. Au 19e siècle, elle s’affranchit de la tourte française en transformant (involontairement) son nom. Au 20e siècle, l’Exposition universelle la propulse à l’avant-plan de la gastronomie québécoise en construction. Fierté régionale, elle s’intègre autant à la transmission générationnelle, à l’approvisionnement en ressources locales qu’à la sociabilité. La tourtière, c’est un plat qu’on partage, associé aux fêtes, aux réunions, aux grands événements. C’est aussi un plat consistant, chaleureux, réconfortant, qui a une relation particulière à l’intimité. C’est un plat qu’on mange à la maison, entouré de famille et d’amis. Il touche à l’enfance, aux émotions et à la nostalgie. Combien d’expatriés « du Lac » ou du Saguenay se languissent de la tourtière lorsqu’ils sont en région éloignée? Finalement, la tourtière raconte aussi l’histoire d’un coin de pays en amour avec la forêt, avec ses pratiques de chasse et pêche qui rythment encore fortement les saisons et les fins de semaine de nombreux résidents. Après 4000 ans d’histoire, la tourtière réussit encore à faire le trait d’union entre les pratiques agricoles, la culture de pomme de terre et de blé et la passion régionale pour la chasse au gibier.

Cet article a été rédigé dans le cadre d’un projet de caractérisation de l’identité alimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean coordonné par la Table agroalimentaire, gestionnaire de Zone boréale.