Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’identité alimentaire est marquée par la richesse de ses terroirs – agropastorale, forestier, lacustre et urbain – et par une hybridité distinctive qui fait la fierté régionale. Mais un ingrédient essentiel de cette identité mérite une plus grande vitrine : l’apport des Premières Nations, notamment les savoirs des Pekuakamiulnuatsh (humain du lac plat) ou de l’une des 11 Premières Nations du Québec. Les pratiques alimentaires ilnuatsh ont dicté l’utilisation de plusieurs produits et permis de se nourrir de notre territoire bien avant la colonisation.

Bien avant l’arrivée de la Société des 21, les ilnuatsh (humain) occupaient le Nitassinan, territoire ancestral plus vaste que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu’ils connaissaient intimement. Manuel Kakwa Kurtness, chef enseignant, issu de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh de Mashteuiatsh, raconte que « pour suivre le cycle de la nature, il faut être proche du territoire en tout temps ». Chaque saison dictait donc un rythme alimentaire. Avec le printemps reviennent les oiseaux migrateurs, la fonte des glaces et l’apparition des premières pousses végétales. Plus tard, durant la saison estivale, débute la cueillette des petits fruits sauvages. Au Québec, les fraises des bois sont parmi les premières à mûrir, généralement entre la fin juin et le début juillet, suivies des amélanches — ces petits fruits bleus prêts à être récoltés vers la mi-juillet. Viennent ensuite les framboises sauvages et, un peu plus tard, les bleuets sauvages que l’on trouve dans les forêts dès août. Le calendrier de cueillette varie légèrement selon les conditions météorologiques et les secteurs, avec un décalage possible d’une à deux semaines en raison de l’immensité du territoire.

Dès le départ des glaces, la pêche traditionnelle à la fouenne ou au filet occupe aussi une place importante durant toute la belle saison jusqu’à l’automne. Parmi les poissons les plus prisés, on retrouve la ouananiche — un saumon d’eau douce dont le nom signifie « le petit égaré ». À l’approche de l’automne, la chasse reprend le relais, poursuivie tout au long de l’hiver.

Les plantes médicinales, comme le thé du Labrador, la gaulthérie (thé des bois) ou encore le Chaga (Inonotus obliquus), ce champignon parasite qui pousse principalement sur les bouleaux jaunes n’étaient pas seulement utilisée en médecine traditionnelle : elles infusaient aussi les bouillons de parure de gibier à poils et à plumes ou de poissons, et les tisanes. Parfois, les plantes, les fruits et les graines séchées, étaient broyées pour parfumer les viandes fraiches avant de les faisander. Le sirop de bouleau noir, évoqué par Patrice Laforge, guide-animateur au Musée Ilnu de Mashteuiatsh, témoignait d’un savoir-faire précis : il fallait bouillir trois fois plus d’eau pour produire un seul litre de sirop « parce qu’il n’y a pas ben, ben, d’érables à ces latitudes-ci ». Le résultat : un sirop noir au goût plus boisé et résineux que celui de l’érable, mais qui apportait saveur à cette cuisine frugale.

Comme les ilnuatsh ont un mode de vie reliée au cycle de saisons, certaines pratiques ancestrales, sont portée par les femmes (ishkuess), leur mère (nekaui), et leur grand-mère (kukum), qui sont les porteurs de savoirs intergénérationnels.La pâte de bleuets, une réduction de l’eau du fruit écrasé dont l’aspect gélatineux à la fin se fige en étant refroidi, autrefois utilisée comme méthode de conservation, est aujourd’hui réinterprétée par des entreprises comme Délices du Lac-Saint-Jean, qui en ont fait un produit raffiné et prêt-à-manger. On y retrouve la logique innue de préservation des aliments pour l’hiver, adaptée aux goûts et besoins contemporains.

Les techniques de boucanage et de fumaison font également écho aux pratiques Ilnuatsh de conservation. Fumer, sécher, fermenter : des procédés aujourd’hui valorisés par les cuisiniers qui explorent les saveurs boréales dans une approche renouvelée.

« Il n’y a pas besoin d’aller bien loin pour casser nos routines alimentaires. Nos forêts, nos lacs et nos champs sont pleins de richesses » souligne Manuel Kakwa Kurtness.

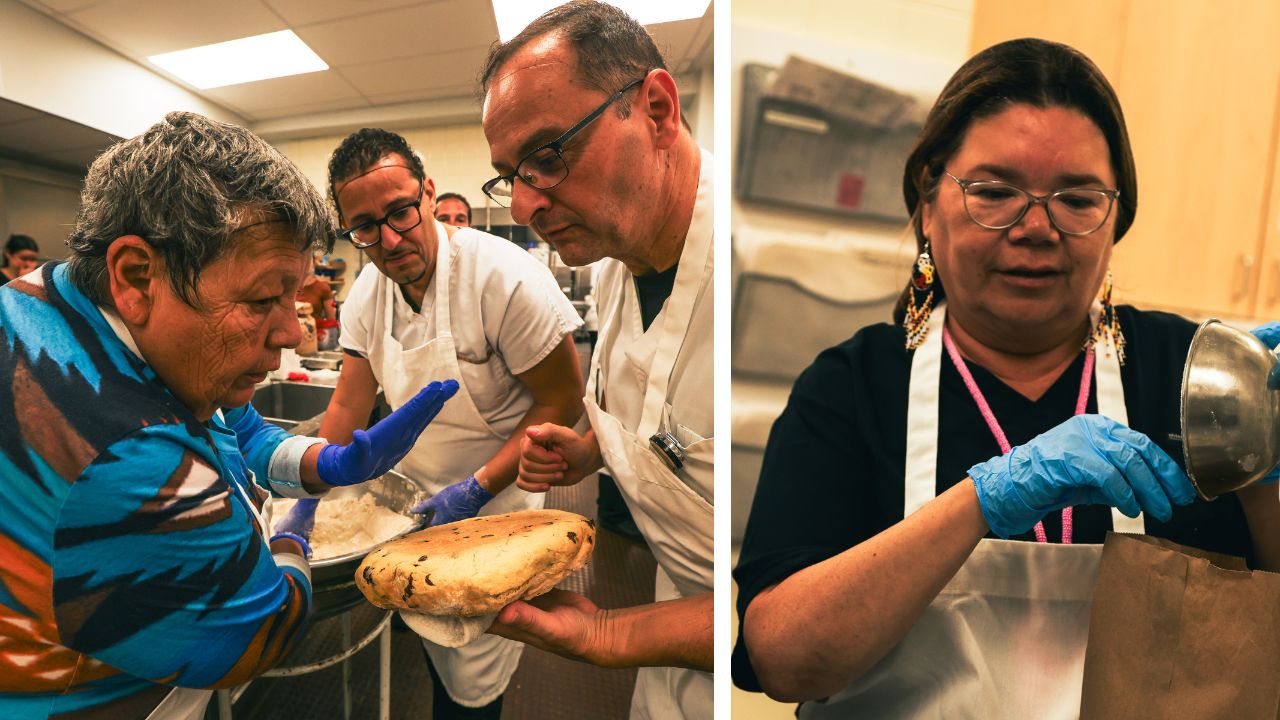

Un bel exemple de métissage culinaire entre traditions autochtones et influences européennes est la bannique (ou bannock), un pain sans levure hérité des commerçants écossais et intégré depuis longtemps dans les pratiques alimentaires de plusieurs Premières Nations. Composé simplement de farine, d’eau, de poudre à pâte et de sel, ce pain rustique témoigne du contact entre les peuples : sa présence dans un village autochtone indiquait souvent un lien commercial établi, notamment avec les Écossais, qui avaient transmis cette méthode simple de fabrication.

Sur un territoire encore largement non défriché, où l’agriculture sédentaire n’était pas une pratique courante chez les peuples autochtones, ce type de pain, facile à préparer et nourrissant, trouvait tout naturellement sa place.

Elle est préparée de différentes façons : cuite au feu sur une perche, enfouie sous les braises, déposée dans le sable ou sur une pierre chaude. Nourrissante et rapide à préparer, elle remplissait une fonction essentielle : rassasier avec peu d’ingrédients et dans un format pratique. Aujourd’hui encore, la bannique fait partie intégrante de la culture culinaire de nombreuses communautés autochtones. « On en trouve encore des variantes lors de repas communautaires traditionnels, comme les Mukushan, ces festins de partage où tout doit être mangé », explique Manuel.

Même si l’héritage autochtone a été marginalisé dans les récits écrits dominant de l’identité régionale, il est profondément ancré dans les gestes et les goûts du quotidien. La soupe aux gourganes, par exemple, est souvent perçue comme un plat de colons, mais sa popularité repose aussi sur l’accès ancien à cette légumineuse rustique, qui aurait pu faire l’objet d’échanges avec les populations autochtones locales.

Et de plus en plus, les restaurants et transformateurs de la région remettent en valeur les PFNL (produits forestiers non ligneux) qui faisaient déjà partie intégrante des traditions autochtones, qu’elles soient médicinales, culinaires ou culturelles. Bien qu’ils ne brassaient pas de bières, nous pensons aujourd’hui aux bières artisanales infusées au pimbina ou au myrique baumier qui rappelle les infusions autochtones, mais aussi à toutes les nouvelles façons créatives d’apprêter les richesses de notre terroir forestier que les Premières Nations ont utilisées à leurs façons bien avant nous : des cœurs de quenouilles marinés remplaçant le cœur de palmier, à la crème glacée aux pousses d’épinettes, aux boutons de marguerite en guise de câpres et aux fleurs de mélilot en substitution à la vanille.

Il est important de tisser des ponts entre les premiers habitants du Nitassinan et les récits de l’identité alimentaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, amalgame de traditions européennes, de pratiques agricoles adaptées à notre climat nordique, mais aussi de racines autochtones toujours vivantes.

Revaloriser l’héritage des Premières Nations, c’est inviter la forêt à notre table, non comme un exotisme, mais comme un clin d’œil à ce peuple rieur.

Merci à Manuel Kakwa Kurtness pour sa participation à l’article.